セリーヌに始まり、漱石で終わった。

いずれも、「書く」という行為に対し、並々ならぬ決意と情熱をそれぞれの仕方で、立派に表現、向かった、という作家であったと思う。

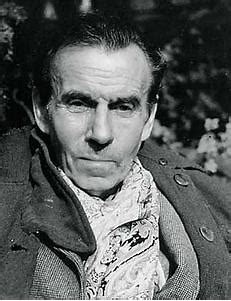

セリーヌについて先日目にしたのは、「プルーストに次いで世界で最も翻訳されている作家」とのフランスの新聞だかの記事だった。ああそれで「プルーストとともに20世紀を代表する作家」だったのかと思った。

反ユダヤ主義を遠慮することなく、しかもあれほどの罵詈雑言、よくぞそこまで罵りの言葉が思い付くと関心するほどの、悪罵、面罵の数々。「自分は人種主義者だ」といって憚らなかった潔さ。セリーヌは、人を信じていたのではないかと思う。反ユダヤも人種も、そんなもの、くそくらえ。そんなことはどうだっていいんだ… わからないかい?

わかっている。でも、わからない人が多すぎた。

もう物は増やしたくないのだが、大きなセリーヌ全集が本棚に鎮座してしまった。

そしてここに来て漱石である。

漱石は図書館から借りて読んだものが多く、部屋にあるのは十二、三冊にすぎない。「野分」に圧倒されたぼくは、「野分」以降に執筆されたものを順繰りに読んでいきたいと思う。

今本棚にある「明暗」を再び読んでいる。何年も前に読んだが、当時読んだ感慨とはまた違った感じが受けられる。すらすらして、読み易い。

セリーヌ全集、とりわけ「ノルマンス」「なしくずしの死」「苦境」「北」「城」、要するに全十五巻全部と、漱石の「文鳥・夢十夜」。これを大賞に挙げたい。

この二人の作家は、死なない。

まさか漱石に、またハマるとは思わなかった。